災害救助犬組織の連携!?

お問合せ、ご意見はこちらまで👉

お問合せ、ご意見はこちらまで👉

実動を見据え、私たちが取り組むべき課題を考え提起してます。

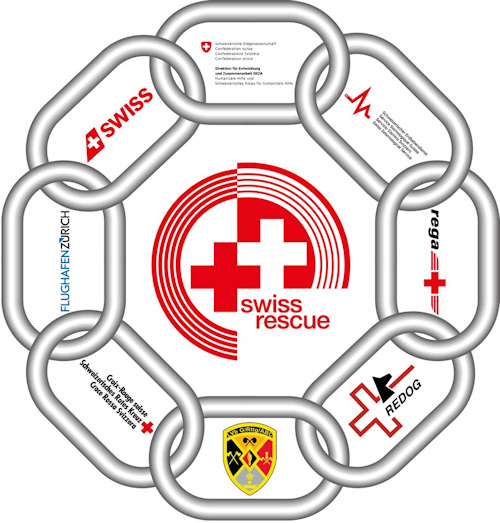

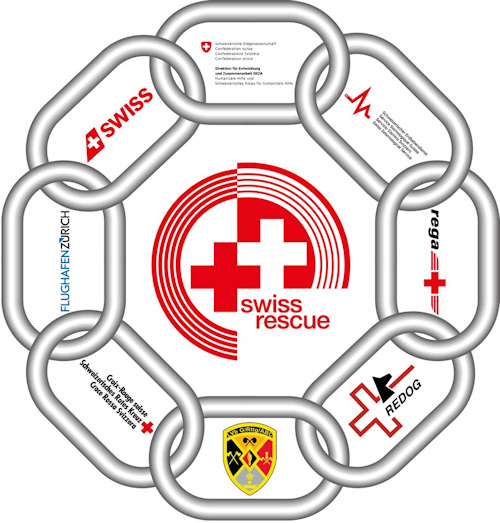

いま、人命救助に必要な機関が横に連携する

~スイスから学ぶ~

■スイスレスキューチェーン

■SHAスイス人道援助ユニット

■SED地震学サービス

■REGA虚空救助隊

■REDOG捜索救助犬 ◀▶ DRDNとの連携協定 2019.7

■スイス軍救助隊

■スイス赤十字

■チューリッヒ空港

■スイス国際航空

スイス放送協会からのメッセージ(全世界へ発信)です。

災害現場で活動を行うには行政、救助隊との連携は不可欠です。

そのためには平時から交流、訓練を行い、体制を整えて行かなければ実際には役に立つ作業はできません。机上だけではなく現場をイメージしたあらゆる準備、訓練をすることが必要だと考えています。

当会では国への働きかけも行っていますが、残念ながら現状における救助犬への認知、理解度では具体的な動きは期待できません。

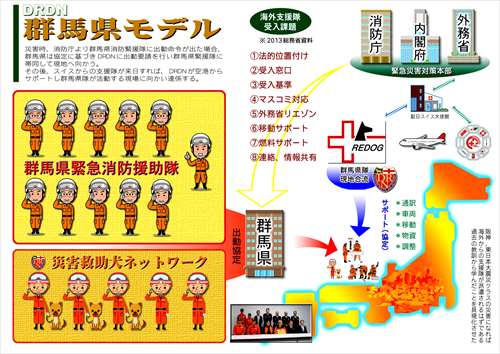

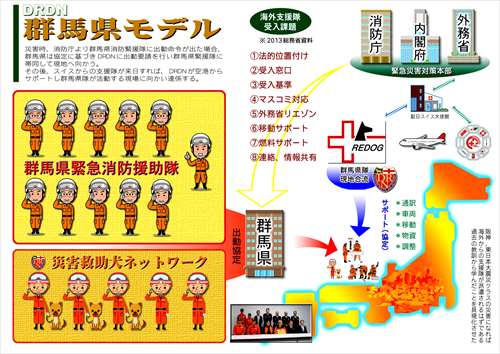

いつどこで起こるかわからない災害に対応するためには、現状で準備できる仕組みとして、防災に前向きな自治体、消防(11消防本部)と協議して「群馬県モデル」に取り組み訓練を積み重ねています。

現場活動優先に考え、県、県緊急消防援助隊、さらにスイスからの救助チームとも連携して活動できるようにしています。

ご質問を受け付けています。

ご質問を受け付けています。

連携は2014広島土砂現場

から動き始めたが‥!?

■一般社会の皆さまへ

欧米では国、行政が災害救助犬の必要性を認め現場で活用する仕組みができています。いずれも民間の災害救助犬です。

日本おいてもNPO活動が活発になり、災害に限らず行政と民間が共助していくようになりつつありますが、まだまだ道半ばです。

私たちは人命救助に役立つために災害救助犬を育成し、人命救助活動に関わっていますが、災害現場では災害救助犬の計画的な活用は行われず、現場の判断に委ねられ対応は様々です。

私たちは災害救助犬が絶対的な存在とは思っていませんが、活用次第で要救助者捜索の一つの手段として有効であると考えています。

私たちはNPOで社会の皆さまに理解、支援をいただき、人命救助活動で社会貢献をすることを約束しています。

災害救助犬活動を正しく理解していただくために現状、活動情報をより客観的に伝えるようにしていきます。

そのうえで、いろいろな方々がいろいろな所で社会の声として災害救助犬にご支援をお願いする次第です。

■救助隊(消防)の方々へ

※消防学校講義資料より抜粋

※消防学校講義資料より抜粋

日本に災害救助犬が誕生してから32年、育成が活発化しその中から現場活動に耐え得る災害救助犬・ハンドラーも徐々に揃ってきましたが、絶対数は不足しています。

災害救助犬の個々の能力には限界があり、単独、少数での活動はできず長時間の作業には頭数も必要です。そしてサポーターも含めた経験、スキル、チーム力が整わなければ満足な活動はできません。この点は私たちの課題として真剣に取り組んでいます。

サーチ、レスキュー&メディカルの連携、役割分担が人命救助の基本スタイルであるならば、まず救助犬チームと救助隊が現場で実務的に連携できるようになりたいと考えています。

イベントにおける救助犬の存在だけでなく、実用的な救助犬であるためには過酷な現場活動で安全に迅速に効率的な作業ができるように訓練をしなければならないと思っています。そのためには関わることへの自覚、責任感を持たなければパフォーマンスだけになります。訓練をした犬が居れば人命救助に関われるとは限りません。

想定できない現場で人命救助のための一つの手段として、救助犬の特性を生かして活用できるのは現状では現場指揮次第であるように思います。

救助隊の期待に応えられる災害救助犬チームとなるために連携して課題克服に取り組む訓練を開始しています。救助犬と名乗ってもすべて同じではないこと、作業犬としての災害救助犬は高い練度が求められます。その見極めは訓練していく中で救助隊に理解されていくものと考えています。

連携訓練を積み重ねていく中で、災害救助犬の特性を生かせる使い方を考察いただければ幸いです。

■災害救助犬活動をしている方々へ

災害救助犬の活動環境は大きく変わろうとしています。

人命救助を目的とする災害救助犬と訓練を楽しむ災害救助犬とは異なることを社会に明確にしなければならないと思います。

そして社会だけでなく、私たちも人命救助に関しても地元を中心に活動することとは峻別して、本来の目的を大局的な視点で考えて行くべき時期に来ていると感じています。

災害救助犬誕生以来32年、それぞれに災害救助犬を知ってもらうことに力を注ぎ、存在は認知されつつあると思われますが、それだけに災害救助犬と名乗る以上は身勝手に軽率な行動をするわけにはいきません。地域によって認知、広報、情報に温度差があるように感じています。

災害救助犬活動は正しく理解されているでしょうか。活動の目的は何でしょうか。私たちは社会の期待に応えるために何をすればよいのか。

2014年広島土砂災害における団体間の連携活動は行政、救助隊からも一定の評価を得て、その連携の有効性、必要性を実感した災害救助犬団体間では実務的な連携に向けて取組みを始めましたが、その目的に違いが(スポーツドッグと混在している)表面化して頓挫しています。活動、存在の目的をいま一度確認して連携に向けた議論を提案っします。

スイス・レドッグセミナーでは連携へのアドバイスもあり、情報の交換を行っていますが、具体的な行動には至ってはいません。なぜ目的に向かって継続的に連携行動できないのでしょうか。

救助犬ごっこ、ボランティアごっこと揶揄されないようにしたい。また災害が起これば現場に出向くことが目的ではありません。いつでも人命救助のための作業の一翼を担えるような活動ができる体制、準備しなければなりません。

いつ起こるかわからない災害に対応できる災害救助犬チームづくりは急がなければなりません。また、組織間の協力、連携は行政、救助隊からも要望、指摘を受けています。私たちに賽は投げられています。

世界のように災害救助犬が人命救助における立ち位置を築くためには、社会の期待に応える体制を関係者が真剣に考えなければなりません。

課題、ハードルは数多くあります。しかし、デスクワークよりも実践で見えてくる課題を越えなければ前には進めないと思います。

昨年来、国で災害救助犬が統一されているスイスレドック、連携が整えられているスイスレスキューチェーンの事例に学び、さらにはバックアップを得て統一基準作りも念頭に置いています。

またアメリカカリフォルニアでも災害救助犬が現場活動するには統一が条件とされ災害救助犬チーム7つが1つになったそうです。

それぞれの思惑、感情は棚上げし、目的のために知恵を出し合い、私たちも組織の枠を越え連携できるようになりたいと願っています。

もし災害が起これば現場では必ず連携がとれるようにしていきます。

スイスレドッグの来日を千載一遇のチャンスと捉え、地域密着している日常的な活動は大切にしながらも、いつでも力を合わせて役に立てる災害救助犬組織になりたいと思います。現状では組織拡散から現場連携(組織統一ではありません)へ意識変革しなければ本来の目的達成ができる災害救助犬活動に未来はない、と危機感を感じています。その意味から今までを試行錯誤してきた組織連携への労力を現実的に個人への切り替え、現場で連携することを主眼に置いて連携を模索することにしています。

DRDNとしてはそのモデルと示すべく、スイスレドッグと連携協定を締結し、共に災害現場での対応を準備しつつ、日本における救助犬のあるべき姿、活動の仕方を模索、提案していきます。

創立32年を経ても活動元年と位置付けスタンダードモデルを示せるように心新たにしています。

※スポーツドッグと表現することの見解

犬と一緒に楽しむスポーツドッグが悪いわけではなく、人命救助活動とは別であると区別できない以上、個人の趣味の域を出ず社会的な認知は進まないであろうと考えています。見えない人を探す犬たちを災害救助犬という名称で同列視にすることを改めることが出発点です。

犬はハンドラーの写し鏡であり、見えない人を探せるのだから、役立つのでは?と錯覚しがちですが、日常から目的に沿った訓練を積み重ねてこそ想定外の状況に対応し得ると考えています。犬にとって決まった規定に沿って行う競技会やかくれんぼで過ごす日常と災害現場活動はまったく別のものだと捉えています。ひょっとしたら、偶然に見つけられるならば家庭犬でもできる事です。NPOボランティアと云えどプロフェッショナルになる気概がなければ人命救助活動には携われないことだと思っています。

スポーツドッグであるか否かは日常に取り組む訓練、準備状況によって判断すべきことと思っています。

※解決すべき課題は多岐にわたり、組織間では困難なことでありますが、まず問題意識の共有ができるか、連携という言葉を先行させることなく、協同できる内容が大切な出発点であると提起しています。

2015.10.4

☜お問合せ、ご意見はこちらまで。

☜お問合せ、ご意見はこちらまで。

■それぞれのチームでいつもの通り実践的な捜索作業を行ったが、消防隊よりチーム編成、捜索方法が違うのはなぜか?との質問があり、混成チーム、救助隊連携を行う際での課題である。

■お互いを知るため、まずそれぞれのチームで作業を行った。

発見の競い合いではない。互いの弱点は互いに補うことが求められる。

混成チーム(指導手、サポーター、本部それぞれ異なる)で行ったが、狭い訓練場所なので発見に至れば、潜んでいる問題点を意識する機会に恵まれないものである。失敗こそ成長への糧になるものである。

例えば混成チームでは、基礎的な共通用語も重要で、意思伝達、正確な情報の把握、的確な指示、コミュニケーションなど広範囲、長時間になると指示系統の整備管理は課題である。

とくに消防からは連携に必要なことは災害救助犬チームにおける安全管理面であった。訓練という場面設定での訓練になり、犬の評価中心の自己満足になりがちなのは否めない。大局的な視点で活動できるか、すべてはこれからである。

■3回目となり参加する組織も7団体に増えた。参加者も53名となった。

訓練もより実践的になって、災害救助犬が救助隊から期待される役割も明確になってきた。しかし、通常の訓練では味わえない現場の臨場感から余裕のない行動になりがちである。ミスは起こるものであるからチームでカバーしなければならない。

閉鎖的建物においては反応における精度、分析、判断力が求められる。どの役割においても判断できない場合は、臨機応変にサポートする、また応援を仰ぐ柔軟な対応など、大局的にチーム力を発揮できるように考えるべきであろう。

情緒的、応急処置的な役割分担は機能しないものである。

適材適所の役割分担はまだ手探りである。対外的な認知は重要であるがチームとしての歯車がかみ合っていない点もあり、災害救助犬だけで連携を認識しながら更に訓練を積み重ねる必要を感じる。その意識を継続して訓練して行けば役に立てる災害救助犬チームになれる感触はある。さらに緊張感のある訓練のなかでスキルアップを図っていきたい。

いまは失敗から学ぶ時期でもあり価値のある訓練であった。

西日本での連携の試みで5団体が参加した。連携を組み上げていく初期段階として意義あるものであった。

服従のセミナーで改めて基礎を確認し、引き続き山野の実働想定訓練を行った。錬度を上げるというよりも経験をする意味合いで行ったものである。認定のための訓練とは異なったスキルが必要になることを実感する機会になったと思われる。

それぞれで何をすべきか、何が必要かを考え、協同して対応できるようになりたいと思う。

オール千葉救助チームと千葉県消防学校でデモと連携訓練を行った。

3団体7頭17名で対応したが、最小チームに選抜したため連携は比較的整えられたようではあったが、私たちが担う捜索の実践的な活動形態ではさらに工夫が必要であろう。

5回目を迎えるが、その度に課題が生まれる。この繰り返しであろうが満足することなく努力を続けなければならない。

形だけではなく、その必要性、共通認識をもって整えて行きたい。

今回も含め千葉県における消防の評価はこれからであるが、災害救助犬で活動する組織、チームによって対応が異なることは信頼を損ねることになる。信頼関係の上に成り立つ連携であるべきならば、穴の開いたバケツに水を入れているようなチグハグな活動は慎み、共有した大局的な視点で訓練を積み重ねたい。

災害は突然に起こることは前提である。連携の申し合わせは絵に描いた餅の如く実務的な連携は不十分であった。

平時における意識の共有、訓練が必要であると痛感し、とても救助隊に活用を進言できる体制ではなかったと考えている。

災害地でのパフォーマンス活動と人命救助は厳密に峻別しなければならない。不謹慎であるが災害のたびに未熟さと課題を突き付けられる。各組織の目的に取り組む姿勢は異なっており、人命救助に生かされてきたのか再確認したい。

社会、救助隊からの期待に応えられる災害救助犬であるために個々のスキルアップは無論のこと、組織が連携して必要とされている所に対応できる災害救助犬チームが与えられた役割を果たせるようになりたい。実効性が伴わない連携を標榜することは偽善と言わざるを得ず、現場で叶えられる新しい形の連携を模索することも考えなければならない。

日本の災害救助犬組織の何れでも単体で機能できない実情を自覚して身勝手に競い合うようなパフォーマンス行動から脱皮して、互いに力を合わせられるように自戒も込めて提案して行くつもりである。

閲覧希望の方はメールにて送付します。

閲覧希望の方はメールにて送付します。

東京四谷の駅前の解体ビル現場で群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川県からの消防救助隊有志ら26名と災害救助犬チーム4団体22頭35名で連携訓練会を行った。大規模な解体ビル現場である。

災害、人命救助現場にシナリオはない。臨機応変に対応する能力が問われる。現場の安全確認を行う。行方不明者を捜す、要救助者を救助する、救命救急の手当を行うなど、それぞれの役割で連携して迅速に人命救助の一翼を担うことがそれぞれの使命である。

これらのことを認識して必要な知識の習得、能力・錬度の向上、連携システムづくりを組織の柵を越えてやっていきたい。個人個人の自己満足で終わってはいけない。

その目的をはっきり共有して訓練に取り組み、実際の現場で実践できるようなモデルができればと願う。

世界の災害救助犬文化に直接触れ有意義な1週間であった。訓練とは別次元の犬との関係性、取組み環境は真似のできない文化のように映った。ここで感じ、学んだものをどのように反映、具現化していくのか!

これからの私たちの歩みを世界はじっと見ているように思う。

災害救助犬組織間の連携のうえに救助隊との連携は2兎を追うようで、一朝一石には叶わない現状にも直面している。

日本において組織間で連携を成り立たせるのは、具体性を持つほど組織エゴが目立ち無理かもしれないと感じるようになってきた。しかし、現実には連携しなければ社会、行政、救助隊に認められる活動はできない。災害救助犬の訓練をしているからといって活動することとはイコールではない。活動する意思のある有志間で連携を実践して行くことが現実的対応であると考えている。組織ありきではなく、活動ありきで考えれば組織を超越した新しい枠組みができるのではないか。

また、災害救助犬としてサーチ&レスキューのモデルを作り上げて、災害救助犬の社会的な認知を定着させることもしなければならない。

災害救助犬側の自己満足の訓練ではなく、救助隊と連携して行くにはどのようにすべきか。今までの災害救助犬の訓練の中には取り入れてないことばかりであり、視点を変えて訓練に取り組むべきではないか。そのためには体制的な意識改革も必要になってくるであろう。

内向きな視点では訓練だけの災害救助犬組織で終わることになる。

この冬一番の寒気がかかり、積雪の中で訓練が行われた。

交通事情で多少の欠席者はあったが災害救助犬は3団体30名が参集したことは前向きな取り組みの表れである。

その他、群馬県警機動隊、前橋市、渋川、利根沼田、吾妻消防、DMAT、VMAT、JR等も参加した総勢160名の大規模な倒壊ビルでの訓練である。日時と場所以外は知らされておらず、現場に着いた部隊で打ち合わせをして活動に移る。今回からVMAT(獣医師団)も加わり、犬のケアを受け持った。いつも危険な場所においての活動で動物愛護団体から批判を受けることへの対策としても助かる。

午前中に連携訓練を終了し表面的には問題は起こらなかったが、日常的に連携した訓練をしていないチグハグさは出てしまう。既に何回か合同訓練をしてチグハグさは認識しているはずであるが、危機意識がないため改善できていない。これだけ大勢のメンバーそれぞれが問題点を感じているはずであるから出し合って議論して改善していかなければ堂々巡りで進歩できない。決して満足することなくスキルアップしなければ、救助隊から災害救助犬は使わない方が…という消極的な判断に傾くことになると懸念している。

(再掲載)

▶組織間連携を試みた結果としてDRDNが導き出した方針

いま日本には45の救助犬団体、グループがあります。組織がまとまる方向ではなく拡散の動きになっています。その中で災害現場で活動、連携することが必要という言葉だけが独り歩きして具体的な行動には至っていません。私たちも言葉だけでなく、具体的な連携への試みを模索してきましたが、実働を前提にした平時の訓練、取り組みには無頓着であることは同じ救助犬を名乗りながら、似て非なるもので目的は違うのではないかと感じています。私たちが正しいとは思っていません。あるべき姿を模索中で試行錯誤をしているところです。しかし目的に向かって進んでいることを社会に説明し、納得してもらえるかは重要な点です。DRDNにおいても決まっていることでも理解に微妙なズレが生じ、常に摺り合わせを行わなければ力の結集はできないと考えています。。

私たちDRDNは実働するなら、連携するなら平時の訓練を通じて考えていくべきだと思っています。理屈よりも実戦・連携訓練の中で得られた課題を克服していくプロセスがなければ連携は成り立たない、と考えています。また組織として人命救助のための目的に集約できないのではないかと捉えています。日本のNPOの脆弱性も垣間見え、組織の成熟性の観点から組織間の連携に固執することは徒労になると感じています。

形式的な連携ので無意味な連携擬きで惑わされるのではなく、個人がそれぞれの意識で行動、連携していくことが現況ではベターであると判断しています。災害対応、人命救助は個人では無謀なことであり、組織は別であっても現場でどのように対応するのか、準備はできているのか。どのように協同していくのか、当事者に問題意識があるなら、組織集約ではなく個々に平時に準備、行動で示し協同すべきとの立場です。

DRDNはそうした個々の力を結集できるように行動していきます。

DRDNは組織目的である人命救助活動が基盤であることを明確にして、そのためのプロセスにある活動を積み上げています。

私たちはNPO法人であり、社会と共に活動していく立場であり、社会の理解、支援が必要であります。社会の期待、ご支援が無駄にならないように客観的な判断できる情報を発進して行きます。

2017.7.1

☜お問合せ、ご意見はこちらまで。

☜お問合せ、ご意見はこちらまで。

お問合せ、ご意見はこちらまで👉

お問合せ、ご意見はこちらまで👉 実動を見据え、私たちが取り組むべき課題を考え提起してます。

▶組織間連携を試みた結果からDRDNが導き出した方針 いま日本には40余の救助犬団体、グループがあります。組織がまとまるのではなく拡散の方向になっています。一方、災害現場では連携することが必要という言葉だけが独り歩きして連携への具体的な行動には至っていません。私たちも言葉だけでなく、2015年から具体的な連携への試みをしてきましたが、実働を前提にした平時の訓練、取り組みには無頓着であると感じています。同じ救助犬を名乗りながら、似て非なるもので本質は目的は違うのではないかと思っています。連携が前に進むためにはその区別も必要なことです。私たちが正しいとは思っていませんが、あるべき姿を模索中で試行錯誤をしているところです。しかし目的に向かって進んでいることを社会に説明し、理解していただくことは重要なことだと考えています。組織内においても決まっていることでも理解に微妙なズレが生じ、常に摺り合わせを行わなければ力の結集はできないことです。 私たちDRDNは実働するなら、連携するならば平時の訓練を通じて考えていくべきだと思っています。理屈よりも実戦・連携訓練の中で得られた課題を克服していくプロセスがなければ連携は成り立たないと考えています。また組織として人命救助のための目的に集約できないのではないかと捉え、日本のNPOの脆弱性も垣間見え、組織の成熟性の観点から組織間の連携に固執することは徒労になると感じています。 形式的な連携ので無意味な連携擬きで惑わされるのではなく、個人がそれぞれの意識で行動、連携していくことが現況ではベターであると判断しています。災害対応、人命救助は個人では無謀なことであり、組織は別であっても現場でどのように対応するのか、準備はできているのか。どのように協同していくのか、当事者に問題意識があるなら、組織集約ではなく個々に平時に準備、行動で示し協同すべきとの立場です。 DRDNはそうした個々の力を結集できるように行動していきます。 DRDNは組織目的である人命救助活動が基盤であることを明確にして、そのためのプロセスにある活動を積み上げています。 私たちはNPO法人で社会と共に活動していく立場であり、社会の理解、支援が不可欠であります。社会の期待、ご支援が無駄にならないように客観的な判断できる情報を発進して行きます。 2017.7.1 |

いま、人命救助に必要な機関が横に連携する

~スイスから学ぶ~

■スイスレスキューチェーン

■SHAスイス人道援助ユニット

■SED地震学サービス

■REGA虚空救助隊

■REDOG捜索救助犬 ◀▶ DRDNとの連携協定 2019.7

■スイス軍救助隊

■スイス赤十字

■チューリッヒ空港

■スイス国際航空

|

災害現場で活動を行うには行政、救助隊との連携は不可欠です。

そのためには平時から交流、訓練を行い、体制を整えて行かなければ実際には役に立つ作業はできません。机上だけではなく現場をイメージしたあらゆる準備、訓練をすることが必要だと考えています。

当会では国への働きかけも行っていますが、残念ながら現状における救助犬への認知、理解度では具体的な動きは期待できません。

いつどこで起こるかわからない災害に対応するためには、現状で準備できる仕組みとして、防災に前向きな自治体、消防(11消防本部)と協議して「群馬県モデル」に取り組み訓練を積み重ねています。

現場活動優先に考え、県、県緊急消防援助隊、さらにスイスからの救助チームとも連携して活動できるようにしています。

ご質問を受け付けています。

ご質問を受け付けています。

連携は2014広島土砂現場

から動き始めたが‥!?

■一般社会の皆さまへ

欧米では国、行政が災害救助犬の必要性を認め現場で活用する仕組みができています。いずれも民間の災害救助犬です。

日本おいてもNPO活動が活発になり、災害に限らず行政と民間が共助していくようになりつつありますが、まだまだ道半ばです。

私たちは人命救助に役立つために災害救助犬を育成し、人命救助活動に関わっていますが、災害現場では災害救助犬の計画的な活用は行われず、現場の判断に委ねられ対応は様々です。

私たちは災害救助犬が絶対的な存在とは思っていませんが、活用次第で要救助者捜索の一つの手段として有効であると考えています。

私たちはNPOで社会の皆さまに理解、支援をいただき、人命救助活動で社会貢献をすることを約束しています。

災害救助犬活動を正しく理解していただくために現状、活動情報をより客観的に伝えるようにしていきます。

そのうえで、いろいろな方々がいろいろな所で社会の声として災害救助犬にご支援をお願いする次第です。

■救助隊(消防)の方々へ

※消防学校講義資料より抜粋

※消防学校講義資料より抜粋日本に災害救助犬が誕生してから32年、育成が活発化しその中から現場活動に耐え得る災害救助犬・ハンドラーも徐々に揃ってきましたが、絶対数は不足しています。

災害救助犬の個々の能力には限界があり、単独、少数での活動はできず長時間の作業には頭数も必要です。そしてサポーターも含めた経験、スキル、チーム力が整わなければ満足な活動はできません。この点は私たちの課題として真剣に取り組んでいます。

サーチ、レスキュー&メディカルの連携、役割分担が人命救助の基本スタイルであるならば、まず救助犬チームと救助隊が現場で実務的に連携できるようになりたいと考えています。

イベントにおける救助犬の存在だけでなく、実用的な救助犬であるためには過酷な現場活動で安全に迅速に効率的な作業ができるように訓練をしなければならないと思っています。そのためには関わることへの自覚、責任感を持たなければパフォーマンスだけになります。訓練をした犬が居れば人命救助に関われるとは限りません。

想定できない現場で人命救助のための一つの手段として、救助犬の特性を生かして活用できるのは現状では現場指揮次第であるように思います。

救助隊の期待に応えられる災害救助犬チームとなるために連携して課題克服に取り組む訓練を開始しています。救助犬と名乗ってもすべて同じではないこと、作業犬としての災害救助犬は高い練度が求められます。その見極めは訓練していく中で救助隊に理解されていくものと考えています。

連携訓練を積み重ねていく中で、災害救助犬の特性を生かせる使い方を考察いただければ幸いです。

■災害救助犬活動をしている方々へ

災害救助犬の活動環境は大きく変わろうとしています。

人命救助を目的とする災害救助犬と訓練を楽しむ災害救助犬とは異なることを社会に明確にしなければならないと思います。

そして社会だけでなく、私たちも人命救助に関しても地元を中心に活動することとは峻別して、本来の目的を大局的な視点で考えて行くべき時期に来ていると感じています。

災害救助犬誕生以来32年、それぞれに災害救助犬を知ってもらうことに力を注ぎ、存在は認知されつつあると思われますが、それだけに災害救助犬と名乗る以上は身勝手に軽率な行動をするわけにはいきません。地域によって認知、広報、情報に温度差があるように感じています。

災害救助犬活動は正しく理解されているでしょうか。活動の目的は何でしょうか。私たちは社会の期待に応えるために何をすればよいのか。

2014年広島土砂災害における団体間の連携活動は行政、救助隊からも一定の評価を得て、その連携の有効性、必要性を実感した災害救助犬団体間では実務的な連携に向けて取組みを始めましたが、その目的に違いが(スポーツドッグと混在している)表面化して頓挫しています。活動、存在の目的をいま一度確認して連携に向けた議論を提案っします。

スイス・レドッグセミナーでは連携へのアドバイスもあり、情報の交換を行っていますが、具体的な行動には至ってはいません。なぜ目的に向かって継続的に連携行動できないのでしょうか。

救助犬ごっこ、ボランティアごっこと揶揄されないようにしたい。また災害が起これば現場に出向くことが目的ではありません。いつでも人命救助のための作業の一翼を担えるような活動ができる体制、準備しなければなりません。

いつ起こるかわからない災害に対応できる災害救助犬チームづくりは急がなければなりません。また、組織間の協力、連携は行政、救助隊からも要望、指摘を受けています。私たちに賽は投げられています。

世界のように災害救助犬が人命救助における立ち位置を築くためには、社会の期待に応える体制を関係者が真剣に考えなければなりません。

課題、ハードルは数多くあります。しかし、デスクワークよりも実践で見えてくる課題を越えなければ前には進めないと思います。

昨年来、国で災害救助犬が統一されているスイスレドック、連携が整えられているスイスレスキューチェーンの事例に学び、さらにはバックアップを得て統一基準作りも念頭に置いています。

またアメリカカリフォルニアでも災害救助犬が現場活動するには統一が条件とされ災害救助犬チーム7つが1つになったそうです。

それぞれの思惑、感情は棚上げし、目的のために知恵を出し合い、私たちも組織の枠を越え連携できるようになりたいと願っています。

もし災害が起これば現場では必ず連携がとれるようにしていきます。

スイスレドッグの来日を千載一遇のチャンスと捉え、地域密着している日常的な活動は大切にしながらも、いつでも力を合わせて役に立てる災害救助犬組織になりたいと思います。現状では組織拡散から現場連携(組織統一ではありません)へ意識変革しなければ本来の目的達成ができる災害救助犬活動に未来はない、と危機感を感じています。その意味から今までを試行錯誤してきた組織連携への労力を現実的に個人への切り替え、現場で連携することを主眼に置いて連携を模索することにしています。

DRDNとしてはそのモデルと示すべく、スイスレドッグと連携協定を締結し、共に災害現場での対応を準備しつつ、日本における救助犬のあるべき姿、活動の仕方を模索、提案していきます。

創立32年を経ても活動元年と位置付けスタンダードモデルを示せるように心新たにしています。

※スポーツドッグと表現することの見解

犬と一緒に楽しむスポーツドッグが悪いわけではなく、人命救助活動とは別であると区別できない以上、個人の趣味の域を出ず社会的な認知は進まないであろうと考えています。見えない人を探す犬たちを災害救助犬という名称で同列視にすることを改めることが出発点です。

犬はハンドラーの写し鏡であり、見えない人を探せるのだから、役立つのでは?と錯覚しがちですが、日常から目的に沿った訓練を積み重ねてこそ想定外の状況に対応し得ると考えています。犬にとって決まった規定に沿って行う競技会やかくれんぼで過ごす日常と災害現場活動はまったく別のものだと捉えています。ひょっとしたら、偶然に見つけられるならば家庭犬でもできる事です。NPOボランティアと云えどプロフェッショナルになる気概がなければ人命救助活動には携われないことだと思っています。

スポーツドッグであるか否かは日常に取り組む訓練、準備状況によって判断すべきことと思っています。

| 災害救助犬が取り組むべき課題(提起) |

|

| テーマ | 内 容(問題提起) |

| コンセプト | 人命救助の期待に実務的に応えられる災害救助犬になる。パフォーマンスよりも実務を優先し客観的な自己分析を行い共有、連携して行動していく。その上で消防救助隊との連携を目指し、実行できる仕組みを作る。取り組み方は常に議論し実践していく。 |

| 災害救助犬育成 | 実働対応できる犬、指導手、サポーターの育成・訓練。 犬と指導手、サポーターの平準化した育成・訓練。 当然ながら、これらを統一した認定基準が望ましい。 |

| 認定制度 | 2007年の共同通信記事にある問題提起から、私たちは自己改革を怠ってきたことを自らが考えるべき課題である。統一基準策定は必要であるが実働を見据えて現場で活動できるか否かで議論されるべきである。 |

| 出動基準 | 個々の組織判断ではなく、災害救助犬が必要か、また行政からの要請が行われるように連絡体制も整備するべきである。災害に限らず行方不明者の捜索対応にも基準を設けるべきである。 |

| 連絡体制 | 連携対象は日本国内すべてであり、実務的な組織間のタイムリーな連絡、決済システムが整わなければ実効性はない。 個人的な繋がりで動くことより組織対応が望ましい。 |

| 必要機材 | 現場で必要な本部資機材、無線機、テント、発電機、救急用品、食料、水、非常食、管理品等共有できる機材をどのように整備、管理していくのか。財政負担ともリンクする。 |

| 組織編成 | FEMAのICS、スイスレドッグのシステム等、混成される災害救助犬チームを機能させるにはどのように編成すれば効率的に作業できるのか、机上でなく実践訓練で探って行くべきである。 |

| 本部指揮機能 | 組織の枠を越えて機能する指示系統、権限を共有して現場で災害救助犬がチーム行動できるように、またサーチ&レスキューを効果的に運用させるために救助隊との伝達、連携に支障が起こらないためには災害救助犬チームでのリーダーシップが必要である。 |

| 捜索チーム | 広範囲、長時間の捜索作業に耐えれるようにシフトするには、頭数も必要であるが、併せて犬のスキル、サポーターのスキル、整った現場指揮システムの構築も必須条件になる。 |

| 安全管理 | 民間、素人と揶揄されないスキルが必要である。保障、足手まといは行政から拭いきれない点である。サーチ、レスキュー&メディカルがそれぞれに役割を全うするためには一番の課題である。 |

| 広報システム | 災害救助犬を理解してもらい特性を生かせる活用ができる情報発信が必要で、単独組織における活動広報とは別に、日本における災害救助犬の実情、展望を社会に向けて統一して発信したい。 また、救助隊、現場に限らず、広く社会の支援のためにも災害救助犬の統一した情報発信Vol2 、Vol3が望ましい。 |

| 事務企画管理 | 合同訓練への取組み、調整がキーポイントになる。 実務における企画管理ができるようにしなければならない。 実務は災害救助犬組織のアキレス腱でもあり成否の鍵になる。 |

| 訓練計画 | 様々な課題は合同訓練の中で見つけ克服していく。 過去の現場教訓から考え実務的に計画・実行して行く。 寛容かつ厳格でありながらも顔の見える関係が望ましい。 いつどこで起こるかわからないためにすぐに取り組む。 |

| 人材育成 | 犬の育成が主眼であったが災害救助犬を機能させるためにはチーム体制が整わなければ災害地の散歩のように映る。その体制を整えず出動していたのは不用意であったのは過去の教訓である。 人命救助は犬主体から人の取組み意識の上に成り立つと考える。 |

| 行政対応 | 災害救助犬を認知している都府県の出動協定を各組織で締結することは無意味である。協定ありきではないが平時における行政との連携訓練などを行う場合に統一化は必要な課題である。 各組織が個別で対応するよりも連携した対応は行政側も望んでいると思われるのが救助犬サイドが纏まることが前提である。 |

| 財源計画 | 連携で使用する機材、訓練のための費用、広報、事務などの必要経費を賄う共同財源の裏付けが必要であるが、積極的な組織からの拠出していかなくては進まない。 |

| 社会評価 | NPO法人として掲げている目的は同じである。 その目的の社会的な責務を背負って、社会の支援を求める限りは社会を欺くことは許されない。広く社会の評価を得られる行動で示し、その結果、支援の輪が広がっていくようにしたい。 |

| その他 | 連携に向けて排他的な選別は好ましくないが、災害救助犬の訓練を楽しんだり、競技会志向のスポーツドッグなどと、実働を目的とする災害救助犬とは区別しなければ議論が噛み合わない。 真摯に活動しなければ自らを危うくしていることに気付けば自ずと取るべき行動は見えて、何をするべきか、まずそれを問い直し平場の議論を始めたい。 |

2015.10.4

| 組織連携 合同訓練Vol.1. 10月4日 東京都町田市 15頭33名 |

| 組織連携 合同訓練Vol.2 12月13日 埼玉県富士見市 24頭56名. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見の競い合いではない。互いの弱点は互いに補うことが求められる。

混成チーム(指導手、サポーター、本部それぞれ異なる)で行ったが、狭い訓練場所なので発見に至れば、潜んでいる問題点を意識する機会に恵まれないものである。失敗こそ成長への糧になるものである。

例えば混成チームでは、基礎的な共通用語も重要で、意思伝達、正確な情報の把握、的確な指示、コミュニケーションなど広範囲、長時間になると指示系統の整備管理は課題である。

とくに消防からは連携に必要なことは災害救助犬チームにおける安全管理面であった。訓練という場面設定での訓練になり、犬の評価中心の自己満足になりがちなのは否めない。大局的な視点で活動できるか、すべてはこれからである。

| 組織連携 合同訓練Vol.3 1月17日 群馬県渋川市 28頭88名 |

■3回目となり参加する組織も7団体に増えた。参加者も53名となった。

訓練もより実践的になって、災害救助犬が救助隊から期待される役割も明確になってきた。しかし、通常の訓練では味わえない現場の臨場感から余裕のない行動になりがちである。ミスは起こるものであるからチームでカバーしなければならない。

閉鎖的建物においては反応における精度、分析、判断力が求められる。どの役割においても判断できない場合は、臨機応変にサポートする、また応援を仰ぐ柔軟な対応など、大局的にチーム力を発揮できるように考えるべきであろう。

情緒的、応急処置的な役割分担は機能しないものである。

適材適所の役割分担はまだ手探りである。対外的な認知は重要であるがチームとしての歯車がかみ合っていない点もあり、災害救助犬だけで連携を認識しながら更に訓練を積み重ねる必要を感じる。その意識を継続して訓練して行けば役に立てる災害救助犬チームになれる感触はある。さらに緊張感のある訓練のなかでスキルアップを図っていきたい。

いまは失敗から学ぶ時期でもあり価値のある訓練であった。

| 組織連携 合同訓練Vol.4 2月12日 滋賀県竜王町 24頭26名 |

西日本での連携の試みで5団体が参加した。連携を組み上げていく初期段階として意義あるものであった。

服従のセミナーで改めて基礎を確認し、引き続き山野の実働想定訓練を行った。錬度を上げるというよりも経験をする意味合いで行ったものである。認定のための訓練とは異なったスキルが必要になることを実感する機会になったと思われる。

それぞれで何をすべきか、何が必要かを考え、協同して対応できるようになりたいと思う。

| 組織連携 消防合同訓練Vol.5 2月19日 千葉市 7頭96名 |

オール千葉救助チームと千葉県消防学校でデモと連携訓練を行った。

3団体7頭17名で対応したが、最小チームに選抜したため連携は比較的整えられたようではあったが、私たちが担う捜索の実践的な活動形態ではさらに工夫が必要であろう。

5回目を迎えるが、その度に課題が生まれる。この繰り返しであろうが満足することなく努力を続けなければならない。

形だけではなく、その必要性、共通認識をもって整えて行きたい。

今回も含め千葉県における消防の評価はこれからであるが、災害救助犬で活動する組織、チームによって対応が異なることは信頼を損ねることになる。信頼関係の上に成り立つ連携であるべきならば、穴の開いたバケツに水を入れているようなチグハグな活動は慎み、共有した大局的な視点で訓練を積み重ねたい。

| 熊本地震組織連携 4月16-19日 熊本県南阿蘇村 8団体47頭82名 |

平時における意識の共有、訓練が必要であると痛感し、とても救助隊に活用を進言できる体制ではなかったと考えている。

災害地でのパフォーマンス活動と人命救助は厳密に峻別しなければならない。不謹慎であるが災害のたびに未熟さと課題を突き付けられる。各組織の目的に取り組む姿勢は異なっており、人命救助に生かされてきたのか再確認したい。

社会、救助隊からの期待に応えられる災害救助犬であるために個々のスキルアップは無論のこと、組織が連携して必要とされている所に対応できる災害救助犬チームが与えられた役割を果たせるようになりたい。実効性が伴わない連携を標榜することは偽善と言わざるを得ず、現場で叶えられる新しい形の連携を模索することも考えなければならない。

日本の災害救助犬組織の何れでも単体で機能できない実情を自覚して身勝手に競い合うようなパフォーマンス行動から脱皮して、互いに力を合わせられるように自戒も込めて提案して行くつもりである。

閲覧希望の方はメールにて送付します。

閲覧希望の方はメールにて送付します。| 組織連携消防合同訓練Vol.6 5月15日 東京都 22頭35名消防26名 |

東京四谷の駅前の解体ビル現場で群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川県からの消防救助隊有志ら26名と災害救助犬チーム4団体22頭35名で連携訓練会を行った。大規模な解体ビル現場である。

災害、人命救助現場にシナリオはない。臨機応変に対応する能力が問われる。現場の安全確認を行う。行方不明者を捜す、要救助者を救助する、救命救急の手当を行うなど、それぞれの役割で連携して迅速に人命救助の一翼を担うことがそれぞれの使命である。

これらのことを認識して必要な知識の習得、能力・錬度の向上、連携システムづくりを組織の柵を越えてやっていきたい。個人個人の自己満足で終わってはいけない。

その目的をはっきり共有して訓練に取り組み、実際の現場で実践できるようなモデルができればと願う。

| 国際救助犬訓練週間(ITW) 5月22-28日 ジュネーブ 16ヶ国200名 |

これからの私たちの歩みを世界はじっと見ているように思う。

| 組織連携合同訓練Vol.7 8月21日 前橋市 9頭18名(88名) |

日本において組織間で連携を成り立たせるのは、具体性を持つほど組織エゴが目立ち無理かもしれないと感じるようになってきた。しかし、現実には連携しなければ社会、行政、救助隊に認められる活動はできない。災害救助犬の訓練をしているからといって活動することとはイコールではない。活動する意思のある有志間で連携を実践して行くことが現実的対応であると考えている。組織ありきではなく、活動ありきで考えれば組織を超越した新しい枠組みができるのではないか。

また、災害救助犬としてサーチ&レスキューのモデルを作り上げて、災害救助犬の社会的な認知を定着させることもしなければならない。

災害救助犬側の自己満足の訓練ではなく、救助隊と連携して行くにはどのようにすべきか。今までの災害救助犬の訓練の中には取り入れてないことばかりであり、視点を変えて訓練に取り組むべきではないか。そのためには体制的な意識改革も必要になってくるであろう。

内向きな視点では訓練だけの災害救助犬組織で終わることになる。

| 組織連携合同訓練Vol.8 1月15日 渋川市 15頭30名(160名) |

交通事情で多少の欠席者はあったが災害救助犬は3団体30名が参集したことは前向きな取り組みの表れである。

その他、群馬県警機動隊、前橋市、渋川、利根沼田、吾妻消防、DMAT、VMAT、JR等も参加した総勢160名の大規模な倒壊ビルでの訓練である。日時と場所以外は知らされておらず、現場に着いた部隊で打ち合わせをして活動に移る。今回からVMAT(獣医師団)も加わり、犬のケアを受け持った。いつも危険な場所においての活動で動物愛護団体から批判を受けることへの対策としても助かる。

午前中に連携訓練を終了し表面的には問題は起こらなかったが、日常的に連携した訓練をしていないチグハグさは出てしまう。既に何回か合同訓練をしてチグハグさは認識しているはずであるが、危機意識がないため改善できていない。これだけ大勢のメンバーそれぞれが問題点を感じているはずであるから出し合って議論して改善していかなければ堂々巡りで進歩できない。決して満足することなくスキルアップしなければ、救助隊から災害救助犬は使わない方が…という消極的な判断に傾くことになると懸念している。

(再掲載)

▶組織間連携を試みた結果としてDRDNが導き出した方針

いま日本には45の救助犬団体、グループがあります。組織がまとまる方向ではなく拡散の動きになっています。その中で災害現場で活動、連携することが必要という言葉だけが独り歩きして具体的な行動には至っていません。私たちも言葉だけでなく、具体的な連携への試みを模索してきましたが、実働を前提にした平時の訓練、取り組みには無頓着であることは同じ救助犬を名乗りながら、似て非なるもので目的は違うのではないかと感じています。私たちが正しいとは思っていません。あるべき姿を模索中で試行錯誤をしているところです。しかし目的に向かって進んでいることを社会に説明し、納得してもらえるかは重要な点です。DRDNにおいても決まっていることでも理解に微妙なズレが生じ、常に摺り合わせを行わなければ力の結集はできないと考えています。。

私たちDRDNは実働するなら、連携するなら平時の訓練を通じて考えていくべきだと思っています。理屈よりも実戦・連携訓練の中で得られた課題を克服していくプロセスがなければ連携は成り立たない、と考えています。また組織として人命救助のための目的に集約できないのではないかと捉えています。日本のNPOの脆弱性も垣間見え、組織の成熟性の観点から組織間の連携に固執することは徒労になると感じています。

形式的な連携ので無意味な連携擬きで惑わされるのではなく、個人がそれぞれの意識で行動、連携していくことが現況ではベターであると判断しています。災害対応、人命救助は個人では無謀なことであり、組織は別であっても現場でどのように対応するのか、準備はできているのか。どのように協同していくのか、当事者に問題意識があるなら、組織集約ではなく個々に平時に準備、行動で示し協同すべきとの立場です。

DRDNはそうした個々の力を結集できるように行動していきます。

DRDNは組織目的である人命救助活動が基盤であることを明確にして、そのためのプロセスにある活動を積み上げています。

私たちはNPO法人であり、社会と共に活動していく立場であり、社会の理解、支援が必要であります。社会の期待、ご支援が無駄にならないように客観的な判断できる情報を発進して行きます。

2017.7.1